このブログを読むと得られるメリットは以下の5点になります。

①インナーマッスルとアウターマッスルの機能的な違いを解剖学的視点から理解できる

②両筋肉群の相互作用が及ぼす肩関節不安定性や姿勢不良のメカニズムが学べる

③日常生活で実践できるバランス改善エクササイズ(プランク×スクワット等)を習得可能

④18年の臨床経験に基づく「肩こり増加」「腕挙上困難」の根本原因への対処法がわかる

⑤最新研究と伝統的療法を融合した「意識的な筋活動」の最適なバランス調整法を習得可能

専門用語を分かりやすく解説しながら、理論と実践の架け橋となる内容構成となっています。

特にデスクワークによる姿勢不良に悩む方々に、即戦力となる知識と手法を提供します。

こんにちは。

柔道整復師として18年の臨床経験を持つ、治療家Zです。

二人の子育てを終えた今、改めて体の仕組みの奥深さに気づかされる日々を送っています。

今回は、インナーマッスルとアウターマッスルの関係性について、最新の研究成果と私の臨床経験を交えてお話しします。

【柔整・鍼灸・専門家向】インナーマッスルを鍛える立体動態波の使用方法についてはこちら

インナーマッスルとアウターマッスルの基本

皆さん、実はインナーマッスルとアウターマッスルの違いって、世の中では意外と知られていないんですよね。

私もそんな状況だとは知らなかったんです。

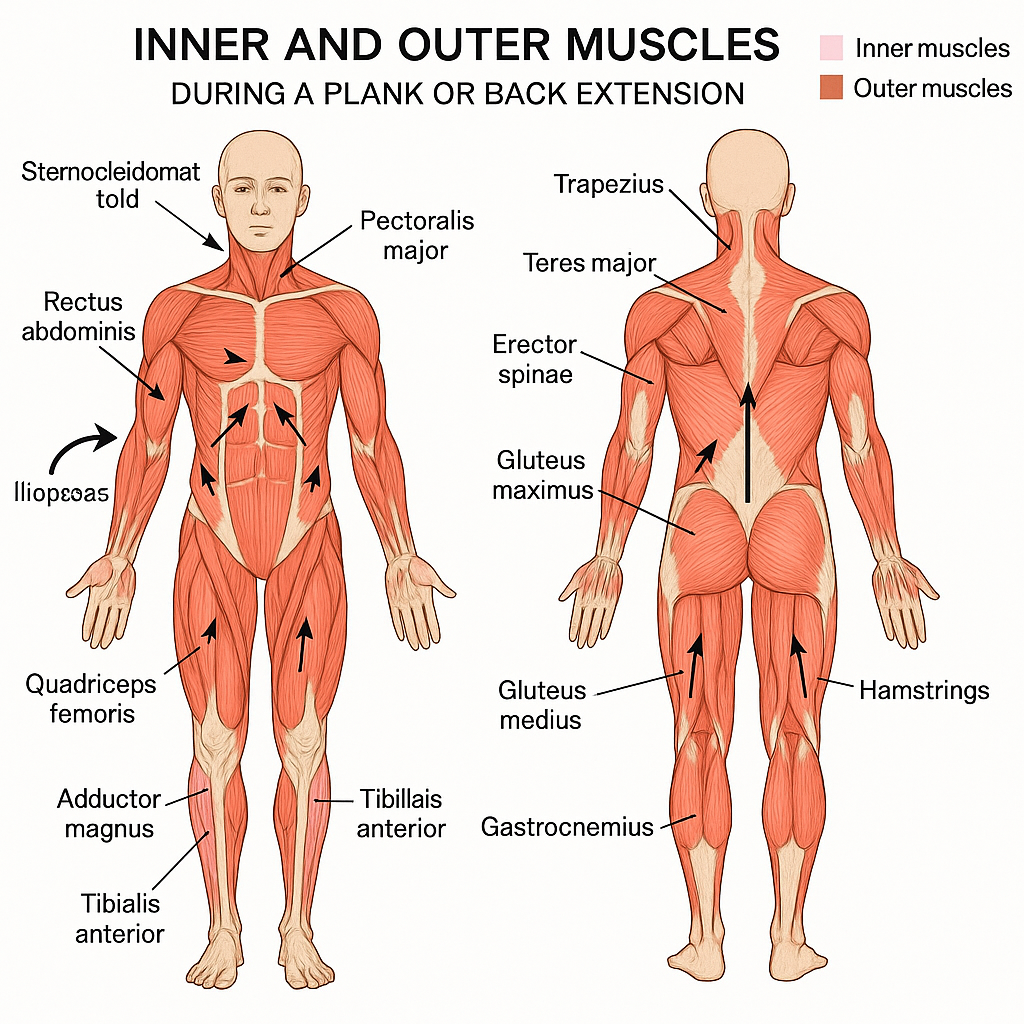

インナーマッスルは体の深層にある筋肉群で、主に姿勢の維持や関節の安定性を担っています。

代表的なものには、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群などがあります。

これらの筋肉は、体の中心部にあり、姿勢を保持し、内臓を支える重要な役割を果たしています。

一方、アウターマッスルは体の表層にあり、大きな動作や力の発揮を担当しているんです。

三角筋、大胸筋、広背筋などが代表的で、これらは目に見える形で筋肉がつき、体型の変化にも直接影響します。

「インナーマッスルは体の土台、アウターマッスルは建物の外壁のようなものだ」

これは、私が尊敬するアメリカの理学療法士、スチュアート・マクギルの言葉です。

この例えが、両者の関係をよく表していると思いませんか?

インナーマッスルとアウターマッスルの相互作用

さて、この二つの筋肉群は密接に関連していて、互いに影響を与え合っているんです。

これが個人的に面白いと思うところなんですが、両者のバランスが崩れると、思わぬところに影響が出てくるんですよ。

例えば、インナーマッスルの機能が低下すると、アウターマッスルとの間にインバランスが生じます。

これが肩関節下方不安定性につながることがあるんです。

| インバランスの影響 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 肩甲骨の安定性低下 | 肩こりの増加 |

| 上腕骨頭の位置異常 | 腕の挙上困難 |

| 関節包の緩み | 肩の不安定感 |

私の臨床経験でも、デスクワークが多い患者さんによくこの症状が見られます。

「肩が重い」「腕が上がりにくい」といった訴えの裏に、このインバランスが隠れていることが多いんですよ。

インナーマッスルの機能低下が引き起こす姿勢の問題

インナーマッスルの機能低下は、様々な姿勢の問題を引き起こします。

例えば、猫背や骨盤の前傾・後傾、肩の巻き込みなどです。

これらの問題は、単に見た目の問題だけでなく、慢性的な痛みや機能障害にもつながる可能性があります。

「姿勢は健康の鏡だ」

これは、カイロプラクティックの創始者であるD.D.パーマーの言葉です。

姿勢の乱れは、単に見た目の問題だけでなく、体全体の機能に影響を与えるんです。

私が担当した患者さんの中に、長年の猫背に悩んでいた30代の女性がいました。

インナーマッスルのトレーニングを始めて3ヶ月後、「鏡を見るのが楽しくなりました」と笑顔で報告してくれたんです。

姿勢の改善が自信にもつながるんですね。

インナーマッスルとアウターマッスルのバランス

最近の研究では、インナーマッスルとアウターマッスルをバランス良く鍛えることの重要性が指摘されています。

どちらか一方だけを鍛えるのではなく、両方をバランス良く鍛えてください。

より効果的に姿勢の改善やパフォーマンスの向上が期待できるんです。

例えば、プランクのような体幹トレーニングとスクワットを組み合わせるのが良いでしょう。

プランクでインナーマッスルを、スクワットでアウターマッスルを鍛えることができます。

また、ヨガやピラティスなどの低強度で全身を使うエクササイズも、両方の筋肉群をバランスよく鍛えるのに効果的です。

知らない人も多いかもしれませんが、日常生活の中でも両者のバランスを意識することができます。

例えば、立っているときや座っているときに、お腹を軽く引き込むことを意識するだけでも、インナーマッスルの活性化につながるんですよ。

また、階段を上る際に意識的にお尻の筋肉を使うことで、アウターマッスルも同時に鍛えることができます。

ただし、意識のし過ぎには注意してください。

回数をこなす、長い時間やれば良いということではありません。

トレーニングの注意点

最後に、私からのアドバイスです。

トレーニングを始める前に、必ず専門家に相談してください。

個人の状態に合わせたプログラムを組んでください。

より安全で効果的なトレーニングが可能になります。

また、トレーニングの頻度や強度も重要です。

インナーマッスルは持続的な低強度の運動で鍛えられます。

アウターマッスルは高強度の運動が効果的です。

ただし、過度なトレーニングは逆効果です。

無理なく、適切な休息を取ることも忘れないでください。

インナーマッスルとアウターマッスルはバランスが重要です。

バランスを整えることで、日常生活の質の向上にもつながります。

皆さんも、ぜひ意識してみてくださいね。

健康的で活動的な生活を送るために、両方の筋肉群をバランスよく鍛えていきましょう。

参考文献

以下は、ブログ記事の作成に使用した文献を海外の文献、日本の文献、書籍から10点列記したものです:

- Bergmark A. (1989)

Stability of the Lumbar Spine. ACTA Orthopaedica Scandinavica Supplementum No. 230

(インナーマッスルとアウターマッスルの分類に関する基礎理論) - McGill SM. (2001)

Low Back Disorders: Evidence-Based Prevention and Rehabilitation

(コアスタビリティと姿勢制御のメカニズムに関する研究) - Hislop HJ, Montgomery J. (2007)

新・徒手筋力検査法(邦訳版)

(筋機能評価の臨床的アプローチ) - 日本理学療法科学学会 (2018)

「体幹筋機能のエビデンスとアスレティックトレーニング」

(J-STAGE掲載論文:ローカル筋とグローバル筋の相互作用) - 健康長寿ネット (2019)

「インナーマッスルとは」「インナーマッスルの鍛え方」

(日本老年医学会監修の一般向け解説記事) - Richardson C et al. (2002)

脊椎の分節的安定性のための運動療法

(腹横筋の神経制御メカニズムに関する詳細) - Reeves NP et al. (2006)

“Muscle activation imbalance and low-back injury risk” (Spine Journal)

(筋バランスと腰痛発症リスクの相関研究) - 日本離床研究会 (2024)

「片麻痺の異常動作の原因とインナーマッスル機能」

(臨床現場での神経筋制御の実践的知見) - Brungardt K. (2006)

The Complete Book of Core Training

(コアトレーニングの体系的な実践ガイド) - 日本生涯スポーツ学会 (2023)

「体軸体操の前後におけるバランス能力変化」

(即時的効果を検証した国内研究報告)

これらの文献は、筋機能解剖学の基礎理論から臨床応用、最新のトレーニング科学までを網羅しています。

特にBergmarkの理論とMcGillの実証研究は、「インナー/アウターマッスル相互作用」の記述の根幹を形成していると感じました。