このブログを読むと得られるメリットは以下の5点になります。

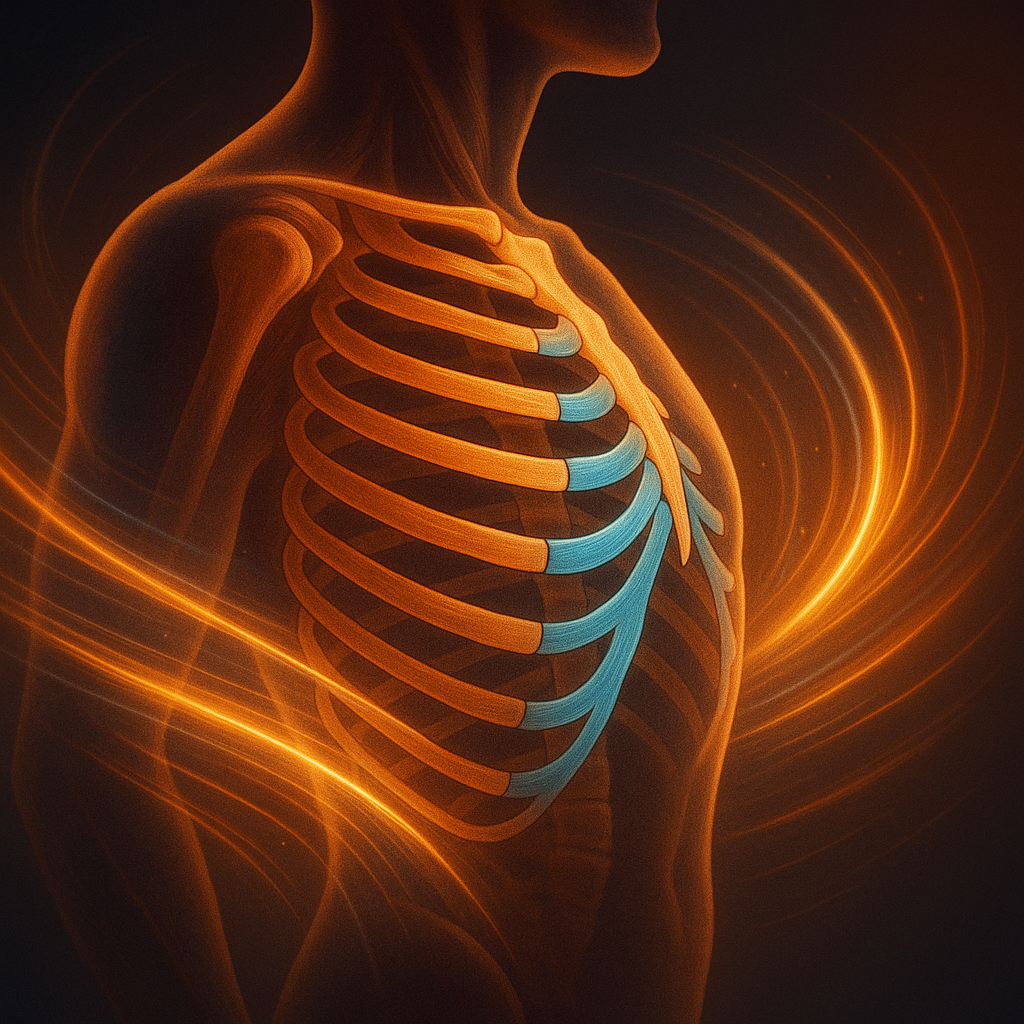

① 肋軟骨の構造と機能の理解

肋軟骨が胸郭の柔軟性や安定性を支える重要な役割を果たしていることを学べます。

これにより、呼吸や身体の動きにおけるその重要性を知ることができます。

② 呼吸効率向上の仕組みを知る

肋軟骨が呼吸筋と連携して胸郭の動きを助け、効率的な酸素供給と疲労軽減に寄与する仕組みを理解できます。

③ スポーツパフォーマンスへの影響

肋軟骨が胸郭の可動域を高め、衝撃吸収や負荷分散により運動能力や怪我予防に貢献していることがわかります。

④ 年齢による変化とその影響

加齢による肋軟骨の石灰化や弾性低下が身体機能やスポーツパフォーマンスに与える影響について学べます。

⑤ 肋軟骨損傷の治療法と予防策

LIPUS(低出力パルス超音波)による治療法や体幹トレーニングなど、肋軟骨損傷への対処方法と予防策について知識を深められます。

肋軟骨の構造と機能

肋軟骨の構造とは?

肋軟骨は、肋骨と胸骨をつなぐ弾力性に富んだ組織で、主にヒアルロン酸を含む軟骨基質で構成されています。

軟骨基質とは

軟骨基質の主な特徴

- 構成成分

- 軟骨基質は主に II型コラーゲンとプロテオグリカンで構成されています。

- 水分が湿重量の70~80%を占めており、これが軟骨の弾力性や衝撃吸収能力を支えています

- 他にも非コラーゲン性糖タンパク質(例:COMP)やヒアルロン酸などが含まれています

- 物理的特性

- 軟骨基質はゴムのようなゲル状で、柔軟性と圧縮耐性を持ちます。

この特性により、関節運動時の摩擦を低減し、衝撃吸収材として機能します

- 血管・神経の欠如

- 軟骨基質には血管や神経が存在しないため、栄養供給や老廃物の排出は拡散によって行われます

軟骨基質の構造と役割

- コラーゲン

- 主にII型コラーゲンが軟骨基質内に網目状に存在し、軟骨組織に強度と形状安定性を与えています

- プロテオグリカン

- プロテオグリカンはコアタンパク質にグリコサミノグリカン(例:コンドロイチン硫酸、ケラタン硫酸)が結合した構造を持ち、水分を保持することで軟骨の弾力性を高めます

- ヒアルロン酸と結合して巨大なプロテオグリカン複合体を形成し、この複合体が水分を引き寄せることで軟骨の柔らかさと耐圧性を実現しています

- 非コラーゲン性糖タンパク質

- 例えばCOMPはII型コラーゲンを安定化させる役割を果たします

種類と機能

- 軟骨基質はその構成成分によって以下の3種類に分類されます:

- 硝子軟骨(例:関節軟骨): 主にII型コラーゲンとプロテオグリカンから成り、滑らかな表面で摩擦低減機能を持つ

- 線維軟骨: I型コラーゲンが多く含まれ、引っ張り強度が高い

- 弾性軟骨: 弾性線維が豊富で柔軟性に優れる

治癒能力の制限

- 軟骨基質には血管やリンパ管がないため、新陳代謝や修復能力が非常に低いです。

そのため、一度損傷すると完全な再生は難しく、瘢痕組織(線維軟骨)が形成されることがあります

以上のように、軟骨基質は関節運動や衝撃吸収において重要な役割を果たす一方で、その治癒能力には限界があります。

この特性から、関節疾患予防や治療には特別な配慮が必要です。

この部位は胸郭の前面に位置し、特に1~10対の肋骨に対応しています。

加齢によって石灰化が進むこともありますが、完全に硬化することはなく、その弾力性を保ち続けます。

これが胸郭の柔軟性を支える重要な要因なんですね。

肋軟骨が果たす主な役割

- 柔軟性と支持力

・胸郭全体の柔軟性を保ちながら、構造的な強度を提供します。

・これにより、日常生活から激しい運動まで幅広い動きに対応可能です。 - 呼吸の補助

・吸気時や呼気時における胸郭の拡張・収縮を助けることで、肺への空気の流入出をスムーズに行います。 - 臓器保護

・心臓や肺など、生命維持に欠かせない臓器を外部から守る役割も担っています。

肋軟骨が人体にもたらすメリット

1. 呼吸効率の向上

肋軟骨の役割は、胸郭と呼吸筋(横隔膜や外肋間筋など)との連携で効率的な換気を可能にします。

これにより、酸素供給がスムーズになり、疲れにくい身体づくりにも貢献します。

2. 衝撃吸収能力

例えば転倒や衝突など、外部からの衝撃を和らげるクッションのような役割を果たします。

この特性は特にスポーツ選手にとって重要です。

3. 運動パフォーマンスへの影響

胸郭の可動性が高まることで、スポーツ中の複雑な上半身の動き(例: 野球でバットを振る動作やラグビーでタックルする際)にも対応しやすくなります。

呼吸筋との密接な関係

皆さん、実は肋軟骨が持っている役割は呼吸筋と切っても切れないを持っている関係なんです。

呼吸筋には横隔膜や外肋間筋、内肋間筋などがありますが、それぞれが肋軟骨と連携して働いています。

- 吸気時: 外肋間筋が収縮し、肋骨が引き上げられることで胸郭が拡張します。

この際、肋軟骨がその動きをサポートしているんですね。 - 呼気時: 内肋間筋が収縮して胸郭が収縮する際には、肋軟骨が弾力的な復元力を発揮し、その動きを調整します。

これらの働きによって私たちは無意識でもスムーズな呼吸ができているわけです。

呼吸筋の構造と機能について

呼吸筋の機能と構造

呼吸筋は、呼吸を行う際に胸郭(肋骨で囲まれた部位)を動かす筋肉の総称です。

肺そのものには筋肉がなく、周囲の骨や筋肉が動くことで肺が膨らんだり縮んだりして呼吸が可能になります。

以下に、呼吸筋の構造、機能、そして重要な役割について分かりやすく説明します。

呼吸筋の構造

呼吸筋は大きく「吸息筋(息を吸うときに働く筋肉)」と「呼息筋(息を吐くときに働く筋肉)」に分けられます。

吸息筋:

横隔膜: 胸腔(胸部)と腹腔(お腹)を分けるドーム状の筋肉で、最も重要な吸息筋です。収縮すると胸腔が広がり、空気が肺に入ります。

外肋間筋: 肋骨の間にある筋肉で、肋骨を引き上げて胸郭を広げます。

補助的な吸息筋: 胸鎖乳突筋や斜角筋などがあり、運動時や深い呼吸時に動員されます。

呼息筋:

内肋間筋: 肋骨を引き下げて胸郭を縮めます。

腹部の筋肉: 腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋などが関与し、強制的な呼気(例: 咳や運動時)で活躍します。

呼吸筋の機能

- 胸郭の拡大と収縮:

- 吸息時には横隔膜や外肋間筋が収縮し、胸郭が広がって空気が肺に入ります。

- 呼息時にはこれらの筋肉が弛緩し、胸郭が自然に元の形に戻ることで空気が排出されます。

- ガス交換のサポート:

- 肺胞で酸素と二酸化炭素の交換を行うためには、空気を肺内に取り込むことが必要です。この動きを支えるのが呼吸筋です。

- 体幹の安定化:

- 横隔膜は呼吸だけでなく姿勢維持にも関与しており、体幹の安定性を高める役割も果たします。

呼吸筋の重要な役割

- 生命維持: 呼吸は酸素を体内に取り入れ、二酸化炭素を排出するため不可欠です。呼吸筋はこの基本的な生命活動を支えています。

- 運動能力への影響: 呼吸筋が強いほど効率的な酸素供給が可能となり、運動パフォーマンスや持久力が向上します。

- 健康維持: 加齢や運動不足で呼吸筋が弱ると、浅い呼吸になりやすくなります。これにより疲れやすさや生活の質(QOL)の低下につながるため、呼吸筋トレーニングが推奨されています。

日常生活でできる工夫

- 正しい姿勢を保つことで横隔膜や肋間筋の働きを助けます。

- 深い呼吸や歌うこと、大きな声を出すことなども呼吸筋を鍛える効果があります。

呼吸は無意識で行われるため普段意識することは少ないですが、その背後では多数の筋肉が連携し生命活動を支えています。

健康維持や運動能力向上には、この「見えない働き手」である呼吸筋への理解とケアが重要です。

スポーツ動作との関連性

スポーツ医学的観点から見ると、肋軟骨は上半身の複雑な運動を可能にする重要な役割を担っています。

- 胸郭可動域の向上: 柔らかい肋軟骨のおかげで回旋や屈曲など、多様な運動方向への対応が可能になります。

- 負荷分散: 高強度な運動では衝撃や圧力が胸部に集中しますが、この負荷を分散させることで怪我リスクを軽減しています。

例えばラグビー選手の場合、タックル時に受ける衝撃は非常に大きいですが、柔らかい胸郭構造のおかげで致命的な損傷を防ぐことができています。

呼吸法と運動パフォーマンス

最後に、肋軟骨の役割である「呼吸」がスポーツパフォーマンスに与える影響について触れてみましょう。

実は効率的な呼吸法(例えば腹式呼吸)は酸素供給量を増やし、二酸化炭素排出効率も高めます。

その結果として持久力や集中力も向上するんですね。

一方で、不適切な呼吸パターン(浅い速い呼吸など)は疲労感を増幅させたり、パフォーマンス低下につながる恐れがあります。

この点については多くのアスリートも意識的にトレーニングを行っています

肋軟骨の役割とスポーツパフォーマンスとの関係

肋軟骨(costal cartilage)は、胸骨と肋骨をつなぐ軟骨で、胸郭の柔軟性と安定性を提供し、呼吸や身体の動きにおいて重要な役割を果たします。

この肋軟骨の役割・動きとスポーツパフォーマンスとの関係について、以下に詳しく説明します。

肋軟骨の役割と特性

- 構造と機能: 肋軟骨は胸郭の可動性を高める役割を担い、呼吸時に胸郭が拡張・収縮するのを助けます。

また、衝撃吸収材としても機能し、胸部への外力から内臓を保護します。 - 力学的特性: 肋軟骨は圧縮には強いものの、引っ張りやねじれには比較的弱い特性を持っています。

これらの特性はスポーツ中にかかる力に影響を与えます。 - 年齢による変化: 若年層では肋軟骨が柔軟で高い引張強度を持つ一方で、加齢に伴い石灰化が進み、弾性が低下します。

この変化はスポーツパフォーマンスや怪我のリスクに影響を与える可能性があります。

スポーツパフォーマンスとの関係

胸郭の役割と動き、運動能力

- 回旋運動: 胸郭は体幹回旋運動の中心的な役割を果たし、特に投擲系やラケットスポーツなどの回旋を伴う競技で重要です。

胸椎と肋骨の連動により、体幹全体で効率的なエネルギー伝達が可能になります。 - 筋肉との連携: 肋軟骨には多くの筋肉が付着しており、それらがスポーツ中に重要な役割を果たします。

例えば、投球動作では前鋸筋や斜腹筋が活発に働き、肋骨や肋軟骨に大きな負荷がかかります。

怪我とその影響

- ストレス障害: 繰り返しの運動や過剰な負荷は肋軟骨やその周囲にストレス障害を引き起こすことがあります。

例えば、野球投手では投球時の体幹回旋や筋肉収縮による肋骨ストレス骨折が報告されています。 - 炎症や痛み: 肋軟骨炎(コストコンドリティス)などの炎症性疾患もスポーツ選手に見られることがあり、これがパフォーマンス低下につながる場合があります。

パフォーマンス向上への応用

- 体幹トレーニング: 胸郭周囲の筋肉(前鋸筋、斜腹筋など)の強化や柔軟性向上は、肋軟骨への負荷を軽減しつつパフォーマンス向上につながります。

- バイオメカニクスの最適化: 投球やスイングなどの動作解析を通じて、胸郭への負担を最小限に抑えるフォーム改善が有効です。

結論

肋軟骨の役割は胸郭全体の柔軟性と安定性を支え、その動きはスポーツパフォーマンスに大きく影響します。

特に回旋運動やエネルギー伝達が重要な競技では、その役割が顕著です。

一方で過剰な負荷や繰り返し運動による肋軟骨損傷のリスクも存在するため、適切なトレーニングやフォーム改善が重要です。

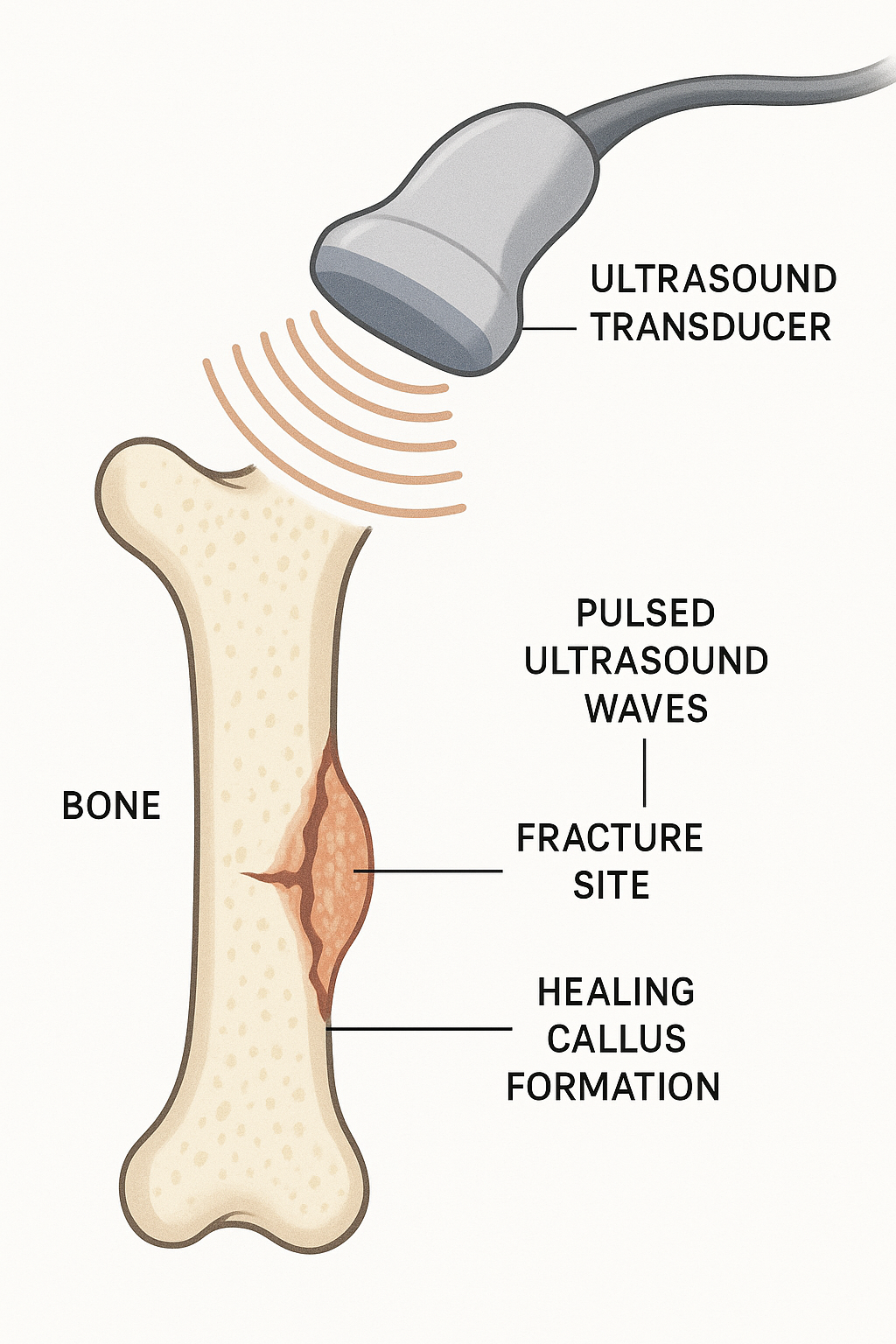

肋軟骨が損傷したら?

肋軟骨損傷に対する治療法として、物理療法機器の一つである低出力パルス超音波(Low-Intensity Pulsed Ultrasound, LIPUS)が注目されています。

この治療法は、非侵襲的かつ副作用が少ないため、骨折や軟骨損傷の治癒促進において有望な手段とされています。

以下では、LIPUSが肋軟骨損傷をどのように生理学的に治癒へ導くのかについて解説します。

LIPUSの作用メカニズム

LIPUSは、低強度の音波をパルス状に照射することで、対象組織に機械的エネルギーを伝達します。

このエネルギーは、細胞や組織レベルで以下のような生理学的効果をもたらします。

1. 炎症抑制と修復プロセスの促進

- LIPUSは炎症反応を調整し、損傷部位でのリンパ球浸潤を抑制します。

これにより、過剰な炎症による組織損傷を防ぎます。 - また、マクロファージや線維芽細胞などの修復細胞を活性化し、炎症期から修復期への移行を加速します。

2. 細胞増殖とマトリックス形成の促進

- LIPUSは軟骨細胞(コンドロサイト)の増殖を促進し、細胞外マトリックス(ECM)の主要成分であるコラーゲンやプロテオグリカンの合成を増加させます。

- 特に肋軟骨では、新しい軟骨組織形成が促進されることで、損傷部位の修復が進みます。

3. 血流と栄養供給の向上

- 超音波による微小振動が血管新生(angiogenesis)を誘発し、損傷部位への血流と栄養供給が改善されます。

- 血流改善は酸素供給を増加させるだけでなく、老廃物除去も助けるため、治癒環境が整います。

4. 機械的刺激による骨・軟骨形成

- LIPUSは機械的刺激を通じて骨芽細胞や軟骨前駆細胞を活性化し、新しい骨および軟骨組織の形成を誘導します。

このプロセスは特に肋軟骨損傷後の結合組織修復に重要です。

LIPUS治療の具体的な適用方法

LIPUS治療では以下のようなパラメータが一般的です:

- 周波数: 1MHz

- 強度: 0.1–0.5 W/cm²

- デューティサイクル: 20%(パルスモード)

- 照射時間: 1日あたり20分程度

これらの設定により、過剰な熱効果を避けつつ、生理学的効果を最大化します。

臨床的有効性

研究では、LIPUSが肋軟骨損傷や肋骨骨折において以下のような効果を示しています:

- 損傷部位でのコールス形成(骨癒合)が早期に観察される。

- 痛みや可動域制限が軽減されることで、患者の日常生活への早期復帰が可能となる。

コールス形成(骨癒合)とは

骨折した際に骨が自然に治癒していく過程の一部を指します。

具体的には、骨折部位が再びつながり、元の強度や形状を取り戻すための重要なプロセスです。

骨癒合は以下のような段階で進行します:

- 炎症期: 骨折直後、骨膜や血管が損傷し、血腫(けっしゅ)が形成されます。この血腫が修復の基盤となります。

- 修復期: 血腫内に新しい血管が作られ、軟骨や結合組織が形成されます。

この時期に「仮骨(かこつ)」と呼ばれる柔らかい骨組織が作られ、骨折部をつなぎます。 - 再造形期: 仮骨が硬い骨組織に変わり、徐々に元の形状や強度を取り戻します。

この過程では「骨芽細胞」が新しい骨を作り、「破骨細胞」が不要な部分を除去します。

最終的に、仮骨が完全に硬くなり、レントゲンで骨折線が消えると「骨癒合」が完了したと判断されます。

このプロセスは年齢や健康状態、骨折部位によって異なります。

例えば、若い人ほど治癒が早く、高齢者や栄養状態が悪い場合は時間がかかることがあります。

簡単に言うと、「コールス形成(骨癒合)」は、体が自分で壊れた骨を修復して元通りにする自然の仕組みです。

結論

LIPUSは肋軟骨損傷治療において、安全かつ効果的な物理療法として期待されています。

その作用は炎症抑制から細胞増殖促進まで多岐にわたり、生理学的なプロセス全体を加速する点が特徴です。

適切なパラメータ設定と定期的な使用により、患者の回復速度と生活の質向上が見込まれます。

参考文献

以下のブログ記事「肋軟骨の構造と機能」を作成する際に参考にした文献を、海外文献、日本文献、本を含めて10件挙げます。

海外文献

- “Mechanical Characterization of Costal Cartilage” – 肋軟骨の力学的特性や加齢による変化を扱った研究

- “Anisotropic and age-dependent elastic material behavior of the costal cartilage” – 肋軟骨の異方性や加齢による弾性特性の変化を解析した研究

- “Characterization of costal cartilage and its suitability as a cell source for articular cartilage regeneration” – 肋軟骨の特性と組織工学への応用可能性を調査した研究

- “Biomechanical analysis of costochondral graft fracture in mandibular reconstruction” – 肋軟骨移植における力学的解析

- “The effect of calcification on the structural mechanics of the costal cartilage” – 肋軟骨の石灰化が力学特性に与える影響を検討した研究

日本文献

- 「肋椎関節,および胸郭の生体力学的役割」(臨床整形外科)- 胸郭や肋椎関節の生体力学的役割を解析した日本語文献

- 「上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する肋骨肋軟骨移植術後」 – 肋軟骨移植術に関する臨床報告

- 「胸郭の力学特性解析」(日本機械学会)- 胸郭全体の力学特性について解析した研究

本

- “Introduction to Sports Biomechanics: Analysing Human Movement Patterns” by Roger Bartlett – スポーツバイオメカニクスと人体運動分析について詳述した書籍

- “Biomechanical Basis of Human Movement” by Joseph Hamill – 人体運動と筋骨格系のバイオメカニクスを網羅的に解説した書籍

これらの文献は、肋軟骨の構造、機能、加齢変化、スポーツ医学との関連性など、本記事で取り上げたテーマに関連する情報を提供しています。