このブログを読むと得られるメリットは以下の5点になります:

① 患者の性格特性を科学的に分析する手法が習得できる(Big5理論によるOCEANモデルの理解)

② 治療効果を高めるコミュニケーション術(開放性の高い患者には新治療法を提案、神経質傾向の患者には丁寧な説明が必要など)

③ リハビリ指導の最適化(誠実性の高い患者には詳細な自主練習プラン、外向性患者にはグループセッション活用などの具体例)

④ 自身の治療家としての強み/改善点を客観的に分析できる(外向性の活かし方、神経質傾向の対処法など自己分析手法)

⑤ 最新の心理学研究を臨床に応用する視点(性格特性と治療効果の関連性など研究動向のキャッチアップ方法)

はじめまして。

柔整師、鍼灸師、スポーツトレーナーの皆さん、こんにちは。

18年の臨床経験を持つ治療家Zです。

二人の子育ても終え、日々患者さんやアスリートと向き合う中で、人間の性格や行動パターンについて深く考えるようになりました。

そんな中で出会ったのが、今回ご紹介する「Big5性格特性分析」なんです。

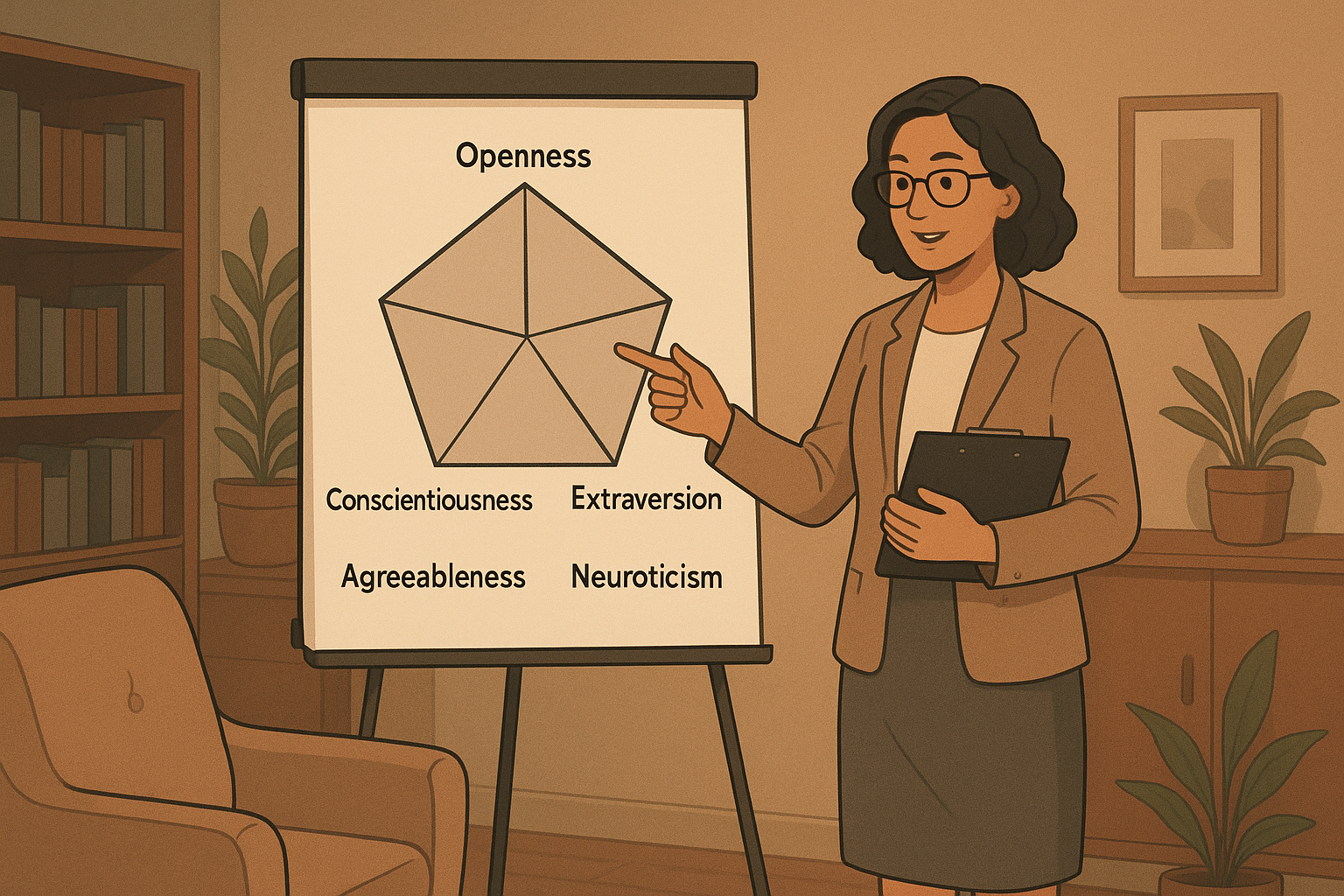

Big5性格特性分析とは

Big5性格特性分析、聞いたことありますか?

実は私も最近まで詳しく知らなかったんですが、これが個人の性格を理解する上でとても役立つツールだということが分かってきたんです。

Big5性格特性分析は、人の性格を5つの主要な特性に分類する心理学モデルなんですね。

この5つの特性、覚えやすいように「OCEAN」と呼ばれることもあるんです。

- 開放性(Openness to experience)

- 誠実性(Conscientiousness)

- 外向性(Extraversion)

- 協調性(Agreeableness)

- 神経症的傾向(Neuroticism)

これらの特性を組み合わせることで、個人の性格をより深く理解できるんです。

Big5の5つの特性について詳しく見てみよう

それでは、各特性について詳しく見ていきましょう。

開放性(Openness to experience)

開放性が高い人は、新しい経験や考え方に対して積極的な傾向があります。

好奇心旺盛で、創造性豊かな人が多いんですね。

臨床での例: 開放性の高い患者さんは、新しい治療法や運動プログラムに対して前向きな態度を示すことが多いです。

「先生、その新しい治療法、面白そうですね。試してみたいです!」なんて言ってくれる患者さんがいると、こちらも嬉しくなりますよね。

誠実性(Conscientiousness)

誠実性が高い人は、責任感が強く、計画性があり、目標達成に向けて努力する傾向があります。

臨床での例: 誠実性の高い患者さんは、リハビリプログラムをきちんと守り、自宅でのケアも忠実に行う傾向があります。

「先生、言われた通りにストレッチしてきました!」と報告してくれる患者さんは、回復も早いことが多いんです。

外向性(Extraversion)

外向性が高い人は、社交的で、エネルギッシュな傾向があります。

人と接することで活力を得るタイプですね。

臨床での例: 外向性の高い患者さんは、グループセッションやリハビリ教室を楽しむ傾向があります。

「先生、今日のグループセッション、楽しかったです!みんなと一緒だと頑張れますね」なんて言ってくれる患者さんがいると、こちらも元気をもらえますよね。

協調性(Agreeableness)

協調性が高い人は、思いやりがあり、他人と協力することを好む傾向があります。

臨床での例: 協調性の高い患者さんは、治療方針について医療スタッフと協力的に取り組む傾向があります。

「先生の言うことをよく理解できました。一緒に頑張っていきましょう」と言ってくれる患者さんとは、良好な関係を築きやすいですね。

神経症的傾向(Neuroticism)

神経症的傾向が高い人は、不安やストレスを感じやすい傾向があります。

臨床での例: 神経症的傾向の高い患者さんは、症状や治療の経過について心配しやすい傾向があります。

「先生、この痛み、本当に良くなるんでしょうか…」と不安を訴える患者さんには、丁寧な説明と心理的サポートが必要になることが多いですね。

Big5性格特性分析の活用法

さて、このBig5性格特性分析、私たち治療家にとってどんな意味があるのでしょうか?

実は、患者さんの性格特性を理解することで、より効果的な治療やコミュニケーションが可能になるんです。

例えば、開放性の高い患者さんには新しいアプローチを提案したり、誠実性の高い患者さんには詳細な自宅ケアプランを提供したりすることで、治療効果を高められる可能性があります。

また、自分自身の性格特性を理解することも大切です。

例えば、私自身、外向性が高い方なので、患者さんとのコミュニケーションを楽しむことができます。

一方で、時には患者さんの静かな時間も大切にしなければいけないと気づくこともありました。

最後に

Big5性格特性分析は、決して人を型にはめるためのものではありません。

むしろ、個人の多様性を理解し、それぞれの強みを活かすためのツールなんです。

私たち治療家にとって、患者さん一人一人の個性を理解し、それに合わせたアプローチをすることは非常に重要です。

Big5性格特性分析は、そのための有効なツールの一つになり得るのではないでしょうか。

皆さんも、ぜひ一度Big5性格特性分析について調べてみてください。

自分自身や患者さんの理解が深まり、より良い治療につながるかもしれません。

そういえば、最近の研究では、性格特性と治療効果の関連性についても注目されているそうです。

これからの臨床に活かせる知見がどんどん出てくるかもしれませんね。

それでは、今回はここまで。皆さんの臨床に少しでも役立つ情報になっていれば幸いです。次回もお楽しみに!

メンタルヘルスモデル(MHM)と関係性が深いと考えています。

ぜひこちらの記事も読んでくださいね。

参考文献

以下は、ブログ記事作成する際に使用した文献・書籍のリストです。

国際的な文献、日本の文献、書籍を紹介しています。

国際的な文献

- John, O. P., & Srivastava, S. (1999).

The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives.

(Big5の理論的基盤と測定法に関する古典的文献) - McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2008).

The Five-Factor Model of Personality Across Cultures.

(文化的背景を考慮したBig5の比較研究) - Goldberg, L. R. (1990).

An Alternative “Description of Personality”: The Big-Five Factor Structure.

(Big5因子構造の実証的研究) - Soto, C. J., & Jackson, J. J. (2021).

The Next Big Five Inventory (BFI-2): Developing and Validating a Hierarchical Model.

(最新のBig5評価尺度に関する研究)

日本の文献

- 和田さゆり (1996).

「性格特性用語を用いたBig Five尺度」心理学研究, 67(1), 61-67.

(日本語版Big5尺度の基礎的研究) - 村上宣寛・村上綾 (2005).

「主要5因子性格検査の開発」パーソナリティ研究, 14(1), 42-55.

(日本における臨床応用を意識した尺度開発) - 小塩真司 (2021).

「日本におけるBig Fiveパーソナリティの地域差の検討」環境心理学研究, 9(1), 19-33.

(大規模サンプルに基づく日本国内の特性分布分析)

書籍

- 谷伊織 編 (2023).

『Big Fiveパーソナリティ・ハンドブック』福村出版.

(日本初のBig5専門書。臨床応用例も多数掲載) - Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992).

NEO PI-R Professional Manual.

(Big5測定の代表的検査法NEO-PI-Rの公式マニュアル) - Widiger, T. A. (2017).

The Oxford Handbook of the Five Factor Model.

(Big5研究の世界的権威による包括的解説書)

補足資料

- 日本語版TIPI-J(Ten-Item Personality Inventory)

(短時間でBig5を測定可能な簡易尺度。臨床現場での活用例あり) - Gosling, S. D. et al. (2003).

A Very Brief Measure of the Big-Five Personality Domains.

(10項目版簡易尺度の国際的バージョン)

これらの文献は、Big5の理論的基礎から日本での実証研究、臨床応用例までを網羅しています。特に『Big Fiveパーソナリティ・ハンドブック』(2023)は、日本の臨床家向けに治療応用例を具体的に解説した貴重な書籍です。